La présente édition de la Triennale Banlieue ! se penche sur la présence de la nature dans les banlieues nord-américaines, vantées pour leur cadre naturel.

L’exposition à la Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval, les installations à au Théâtre du bout de l’île, à Éco-nature, au Centre de la nature, au centre lavbal aux parcs Henri-Dunant, des Coccinelles et Chopin et les événements qui les accompagnent, abordent la banlieue comme un écosystème particulier, où s’incorpore l’humain pour le meilleur et pour le pire.

Les artistes présentés s’engagent dans une observation attentive des diverses expressions de cette rencontre et en dressent une « histoire naturelle » proprement dite, à travers son évolution. Par ailleurs, le cadre naturel et le territoire demeurent souvent appréhendés en fonction de leurs qualités pittoresques. En contrepoids, il me semblait donc essentiel de tenter un rapprochement avec des scientifiques que l’écologie des milieux humanisés intéresse. Cette approche multidisciplinaire brise l’habitude d’une interprétation en silo du territoire et des écosystèmes et rétablit des liens avec les milieux naturels desquels l’humain ne peut plus s’abstraire.

Je dédie cette exposition à mon père, Guy Perrault, spécialiste des formations géologiques multimillénaires du Québec.

L’Aqua-mobile consiste en un laboratoire d’aquaponie ambulant servant de support à des ateliers d’agriculture urbaine. Cette technologie, où bactéries, poissons et plantes travaillent en symbiose, permet de faire pousser des plantes à petite échelle. Le dispositif fonctionne sur les mêmes principes que les marais filtrants, utilisés pour l’épuration des eaux et la dépollution des sols dans certains aménagements publics, tout comme les zones humides, à l’échelle du territoire des agglomérations urbaines. Dans le cadre d’un partenariat avec l’organisme « Au Panier de Chomedey », ce module portatif a contribué à développer les compétences de citoyennes et de citoyens en matière de plantation de semis et de création de microjardins. Il est essentiel aujourd’hui de réfléchir aux enjeux entourant l’alimentation et de remettre ces questions au centre de la culture citoyenne. Un volet plus ludique du projet a proposé des ateliers d’impression végétale à partir de résidus de jardinage ainsi qu’un parcours d’identification de plantes sauvages urbaines pour redonner plus de place au vivant dans le quotidien. En salle, un tablier de jardinage, des créations réalisées à partir de teintures et d’encres végétales et des photographies accompagnent le module d’aquaponie et témoignent de l’expérience des citoyennes et des citoyens lors des ateliers.

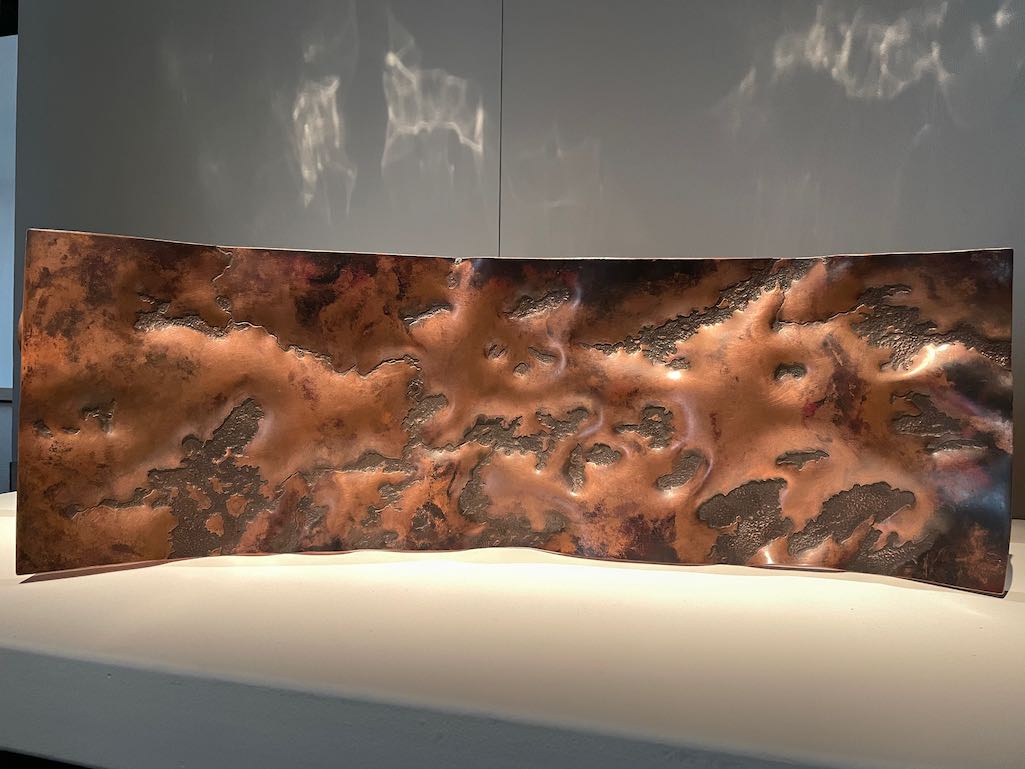

De valeur hautement symbolique pour les Anichinabés, le cuivre incarne le sang des esprits et des forces supérieures de la Terre; il joue un rôle fondamental dans les échanges millénaires entre nations autochtones qui se considèrent toujours comme gardiennes du territoire. Dans l’œuvre Landing I & Landing II (Gwaabzang I & Gwaabzang II), les plaques métalliques longuement travaillées à la main représentent des formations géologiques anciennes, notamment le Bouclier canadien et les bassins des Grands Lacs et du Saint-Laurent, marqués par le retrait des glaciers il y a des milliers d’années. Michael Belmore réaffirme la préséance des peuples autochtones sur ces territoires qui accueillent aujourd’hui un grand nombre d’agglomérations urbaines canadiennes, dont Montréal, Toronto, Québec et Trois-Rivières. La région métropolitaine de Montréal, en bordure du Saint-Laurent, s’est développée à une époque où l’on concevait les cours d’eau comme statiques. Aujourd’hui, une gestion basée sur le concept d’espace de liberté des cours d’eau tient compte du fait que le cours et le débit des rivières évoluent dans le temps, que leur lit peut s’inciser, des sédiments, se déposer sur leurs berges, ou celles-ci s’éroder.

Afin d’éviter tous ces nœuds rappelle une ligne de désir, soit un sentier tracé graduellement par l’érosion que provoque le passage répété de piétons ou de cyclistes dans des friches ou des aménagements urbains et périurbains. Au sommet des tiges, les morceaux de sacs de plastique suggèrent les fleurs, les épis de graminées ou les plantes herbacées que l’on trouve dans les terrains vagues, à savoir ces milieux naturels souvent méprisés accueillant pourtant une grande biodiversité. De manière ludique, Ludovic Boney recycle ces vestiges d’une consommation effrénée pour construire un paysage naturel fortement marqué par sa proximité avec l’humain, évoquant indirectement des lieux publics jonchés de déchets d’emballage que l’on rencontre malheureusement parfois. En plus d’encourager le civisme et la propreté, de nombreuses municipalités québécoises encadrent l’usage de sacs et de contenants de plastique. Par ailleurs, des chercheurs développent actuellement d’autres matériaux pouvant offrir une solution de rechange au plastique, par exemple des pellicules faites à base d’amidon ou de résines naturelles, ou encore obtenues par la récupération d’écailles de crustacés. Ces produits se décomposent naturellement et, dans les meilleurs des cas, constituent un apport dans les cycles naturels.

Depuis 2011, Marie Côté cueille l’argile dans la nature. Elle s’approvisionne notamment à proximité de Montréal, là où elle habite. Ces basses terres du Saint-Laurent constituent le principal bassin de sédimentation de la mer de Champlain créé il y a de cela 10 000 ans. L’artiste réalise ici une œuvre à partir d’argile prélevée sur des terres agricoles de Laval, qui comptent pour 30 % du territoire de la ville. Elle a travaillé en collaboration avec M. Luc Forget, un producteur laitier du secteur de Saint-François, fils d’Yvon Forget, aujourd’hui décédé. Issu de sept générations d’agriculteurs établis sur l’île Jésus, M. Yvon Forget s’est battu toute sa vie pour la protection du territoire agricole. Aujourd’hui, en son hommage, son fils Luc approvisionne Marie Côté en argile et en semences.

Cette dernière présente à la Salle Alfred-Pellan des pièces d’argile crue et cuite, des gerbes d’herbes séchées et des graines. La couleur grise de la terre crue et la teinte d’un orangé lumineux de l’argile cuite évoquent la transformation de la matière au cœur de son métier de céramiste. Associant ses gestes à ceux de son complice agriculteur, Marie Côté cherche à sensibiliser le public aux qualités et à la richesse uniques de cette terre nourricière.

Elle réalise à l’extérieur au Théâtre du bout de l’île une installation à partir d’argile prélevée sur la terre de M. Luc Forget, un producteur laitier du secteur de Saint-François, fils d’Yvon Forget, aujourd’hui décédé. À partir de cette matière première, elle reproduit avec des canaux de terre cuite les hyphes du mycélium formé par l’association symbiotique entre les champignons et les racines des plantes nommée mycorhize, un processus assurant d’importantes fonctions biologiques. Ses formes servent aussi ici de réceptacles à la culture de trèfle, de blé, de soya et de maïs, comme sur la terre de M. Luc Forget situé à proximité.

Dans cette œuvre réalisée pour la Triennale Banlieue !, Marie-Suzanne Désilets regroupe, en fonction de la végétation, les photographies de deux types de maisons unifamiliales de la série Nous-mêmes, produite lors d’une résidence de recherche sur Instagram au centre d’art Dazibao en 2019. Dans une nouvelle animation, les arrêts sur image insistent sur la prégnance de modèles d’aménagement typiques de la banlieue, tandis que la fluidité filmique exprime le quotidien et le vivant qu’ils peinent à rendre homogène. Le cadre bâti périurbain est souvent implanté de manière très uniforme. Dans le quartier Sainte-Rose à Laval, ou dans le secteur résidentiel représenté ici, on a créé des lotissements en utilisant un seul modèle d’habitation, vendu à plusieurs milliers d’exemplaires et construit à répétition en seulement quelques années. Les aménagements paysagers en façade consistent alors en un simple tapis de gazon, sur lequel on plante des arbres décoratifs et des végétaux exotiques parfois envahissants. Les deux vidéos soulignent les tensions entre le conformisme et l’originalité qui s’expriment dans ce contexte, ainsi que le caractère dynamique de ces aménagements paysagers, animés autant par l’activité humaine que par la vitalité des végétaux.

Nicolas Grenier crée des œuvres qui rendent visibles les questions qui nous interpellent devant la transformation de l’ordre social. Alors qu’il réside en banlieue de Los Angeles pour ses études, il constate que les transformations de la nature dans les zones périurbaines attestent d’une idéologie économique, voire sociale et politique. Pour la Triennale Banlieue !, il mène une enquête de terrain visant à dresser une cartographie des valeurs, des imaginaires et des contradictions qui fondent nos perceptions de ces enjeux collectifs liés à un avenir commun au regard de cet environnement. Il invite donc les citoyens et les visiteurs à remplir un questionnaire, dans lequel il leur demande d’indiquer leur position personnelle par rapport à plusieurs énoncés subjectifs. Combinant intuition et rigueur, l’exercice se penche sur les relations entre les individus et la structure du corps collectif. En s’appropriant la méthodologie des sondages d’opinion, Grenier examine les forces invisibles à l’œuvre et les traduit sous forme visuelle. Énigmatique, ce portrait de l’imaginaire de la nature en banlieue rend au temps, à la dynamique sociale et aux dilemmes moraux, leurs caractères intangibles.

À la fin de la présentation de Exercice de cartographie : banlieue, Nicolas Grenier a présenté les résultats de son sondage, partie intégrante de l’œuvre et ceux-ci demeurent toujours disponibles pour consultation sur un microsite dédié. : https://banlieue.pluralism.xyz/results.

L’artiste remercie Nicolas Epstein pour la réalisation de l’interface Web.

Rappelant les abris de jardin que l’on trouve en banlieue, Bibliothèque d’outils communautaire pour les oiseaux contient une variété d’accessoires, certains empruntés à l’humain, que les oiseaux utilisent et partagent, comme en font foi de récentes observations. Les penseurs occidentaux ont longtemps cru que les humains étaient les seuls à se servir d’instruments. On sait maintenant que cette pratique est courante chez les animaux, en particulier chez les primates et les oiseaux. Sur un mode ludique, l’œuvre d’Ibghy et Lemmens présente un exemple fantaisiste de comportements propres autant aux humains qu’aux oiseaux. La référence à la bibliothèque renvoie aussi à la notion de culture, brouillant en cela l’opposition entre nature et culture longtemps au cœur de la définition du vivant dans la pensée occidentale. De plus, dans son organisation même, cette bibliothèque emprunte au comportement humain, notamment en imitant l’organisation d’un cabanon de jardin ou d’un atelier de bricolage collectif, ce qui soulève la question d’échanges entre animaux et humains d’un même territoire. Plusieurs espèces d’oiseaux vivent en ville ou en banlieue. Dans cette proximité, les oiseaux chapardent de petits objets aux humains, et même les imitent, par exemple en reproduisant des bruits de leurs activités dans le cas d’oiseaux moqueurs.

Dans le contexte où les centres commerciaux font partie de l’imaginaire collectif lorsque l’on pense aux banlieues nord-américaines, Catherine Lescarbeau propose une œuvre inusitée prenant forme à partir d’un élément retiré temporairement du Centre Laval, un des centres d’achats importants de la ville. Elle porte son attention sur une boite à plantes servant de partition architecturale et d’élément décoratif et la déplace des galeries marchandes à la Salle Alfred-Pellan. En collaboration avec le botaniste François Lambert, elle établit ensuite un inventaire botanique rigoureux des plantes exotiques entièrement artificielles que cette jardinière contient, soulignant le caractère étrange de ce décor « vert ».

Au Centre Laval, des photographies de ce module sont exposées à l’endroit exact qu’il occupait; à la Salle Alfred-Pellan, il se présente comme une œuvre d’art et sert de division dans l’espace d’exposition. Depuis sa première expression en 1956, avec le Southdale Center de l’architecte Victor Gruen, en périphérie de Minneapolis, au Minnesota, le centre d’achats s’est développé en un immense édifice entouré d’une mer d’asphalte, regroupant un grand nombre de boutiques à l’abri des intempéries. Ce type d’aménagement commercial relève d’un mode de vie confiné à l’intérieur, en perte de repères devant la nature, une réalité manifeste dans cette œuvre de Catherine Lescarbeau.

Pour la Triennale, Deborah Margo investit l’espace gazonné et négligé, situé aux limites du terrain de stationnement du Collège Montmorency et des voies d’accès à la Maison des arts. Actuellement, le site compte des pissenlits, des chardons, des trèfles et de la digitaire. Margo en diversifiera la flore avec des graines récoltées dans des friches à proximité de chez elle et des plantes cueillies dans des friches de Laval, ou récoltées dans leur jardin par des citoyens et citoyennes. Des espèces comme l’échinacée (rose), la rudbeckie, les marguerites sauvages, la grande camomille, les asters (violet et blanc), la verge d’or et la tanaisie poussent à profusion dans les jardins domestiques,, de sorte que des plants de celles-ci sont souvent retirés et jetés dans l’entretien de massifs. Avec ces apports, les soins qu’apporte l’artiste à ce terrain abandonné favorise la prolifération des espèces et la biodiversité du site. Cette installation-jardin rend ainsi hommage à la résilience de la nature parfois négligée de notre environnement immédiat.

La vidéo Searchers de Louise Noguchi présente des virevoltants qui rappellent les films western, dans un paysage hivernal des banlieues de Markham et Vaughan à proximité de Toronto. Suivre les pérégrinations aléatoires de ces herbes folles offre une perspective privilégiée sur la situation spécifique de la banlieue, ses formes d’habitations, ses réseaux de transport, ses centres d’activités, etc. Se révèlent alors de manière indirecte l’empiètement urbain sur les espaces naturels, la perte de biodiversité, l’implantation d’un cadre bâti de faible hauteur, et la multiplicité des activités humaines qui s’y déroulent. La référence aux westerns associe en outre l’imaginaire d’un monde jugé vierge prêt à conquérir celui qui est aux sources de l’étalement urbain, dans une logique coloniale, sans égards aux droits ancestraux autochtones ou à l’histoire de l’occupation rurale et villageoise des lieux. Le virevoltant figure en quelque sorte ce déracinement, mais aussi la recherche d’un territoire d’accueil, l’autre pôle d’une dynamique qui marque aujourd’hui le développement de la banlieue. D’un point de vue botanique, il évoque également la mobilité des plantes adventices que l’on trouve en banlieue, souvent disséminées par les voies de circulation et les axes autoroutiers. Le roseau commun ou phragmite, le nerprun cathartique et la renouée du Japon demeurent les plus courantes.

Dans les tableaux de la série Suburban Stories, Steven Orner représente des activités extérieures associées à la vie de banlieue, comme un barbecue au jardin, des jeux dans la cour arrière, une baignade dans la piscine ou l’entretien d’un parterre. Il explore ainsi, sous forme de collages peints, l’imaginaire de cette zone tampon entre ville et campagne. À partir de photographies et de croquis saisis sur le vif, Orner se constitue une banque d’images servant de cadre à la vie quotidienne illustrée dans ses tableaux. La plupart des maisons et des paysages s’inspirent d’ailleurs de lieux réels présents à Laval. Dans un style figuratif, tablant aussi sur un vocabulaire d’images surannées de la culture populaire, tirées entre autres de publicités, il met en scène la prégnance du rêve d’une vie parfaite proche de la nature associée à la banlieue, dans les lieux mêmes où cet idéal s’incarne. Ce modèle de la maison individuelle avec sa cour privée demeure toujours très valorisé et la banlieue reste le milieu de vie le plus recherché par les Québécois. En juxtaposant des images fragmentaires souvent contradictoires, il confronte cette relation idyllique au territoire, au mode de vie consumériste, à la sociabilité atomisée, à l’artificialisation par l’humain des milieux naturels.

Dans la série Ghost Birds, Graeme Patterson établit un contraste entre l’empreinte d’oiseaux ayant percuté des fenêtres et des intérieurs domestiques dont la décoration cultive un rapport pittoresque à la nature. Chacune des œuvres donne à voir un paysage différent à travers une fenêtre placée au premier plan. À première vue, l’artiste invite ainsi à contempler la nature depuis l’intérieur d’une maison. Des détails visibles dans ces paysages, comme des interrupteurs, des prises de courant ou des moulures, renversent toutefois cette perspective et révèlent que le regard, que l’on croyait tourné vers l’extérieur, se porte au contraire vers l’intérieur de ces espaces somme toute assez ordinaires.

Avec ce renversement de point de vue, Patterson insiste sur le rapport très culturel à la nature et sa mise à distance déconnectée de la réalité par opposition à une fusion avec elle, dont témoignent notamment les mythologies autochtones. À l’avant-plan, la silhouette des oiseaux qui ont percuté les fenêtres en vol confronte littéralement à l’émergence inopinée de l’habitat humain dans les milieux naturels. Par ce détail, on ressent un certain malaise en adoptant le point de vue des oiseaux pour qui le cadre bâti constitue un obstacle majeur, souvent létal.

Boris Pintado s’interroge sur le modèle d’accaparement du territoire, ne connaissant pas de frontières et englobant la totalité de la planète, de sa surface à ses profondeurs, voire au-delà. En évoquant une coupe géologique, décrite par un travail minutieux de gravure, de frottis et de cache avec le graphite, ses œuvres établissent une comparaison entre l’histoire de l’activité humaine et les strates du passé remontant aux origines de la Terre. Dans cette perspective, les habitations de banlieue paraissent dérisoires, et le titre de Landlord, littéralement « seigneur de la terre », présomptueux quant à la propriété de la Terre. Elles attestent que l’activité humaine et le cadre bâti s’inscrivent à la surface d’une Terre marquée par une évolution sur un temps long, excédant de beaucoup celui de l’histoire de l’humanité. Toutefois, même lointain, ce passé rapplique, comme le montre notamment la présence d’argiles sensibles héritées de la mer de Champlain dans les basses terres de la plaine du Saint-Laurent. La plupart des agglomérations métropolitaines du Québec se trouvent sur ce territoire. Ces vestiges d’un passé depuis longtemps révolu entraînent aujourd’hui des risques de glissement de terrain, en particulier à certains endroits de la couronne nord de Montréal.

Dans un travail de terrain inspiré des méthodes de la botanique et de la bioacoustique, Ariane Plante se penche sur des milieux naturels choisis et les qualités intangibles qui les lient aux humains. Dans le cadre de la Triennale, elle a effectué une cueillette de terrain au boisé Sainte-Marie, un milieu humide à Laval. Au moyen d’un ancien procédé photographique appelé « cyanotype », elle capte une empreinte visuelle de spécimens botaniques de ce territoire. En parallèle, une collection d’enregistrements réalisés à divers moments de la journée et des saisons en documente la texture sonore. Au moyen d’un ensemble d’instruments numériques, Ariane Plante combine les images analogues ainsi obtenues et les enregistrements sonores réalisés sur place, afin de recréer un sentiment d’immersion dans ce milieu et de canaliser notre attention sur les dynamiques qui le caractérisent. De forme ronde, la projection vidéo invite le regard à se perdre dans les entrelacements des empreintes botaniques que le système de lutherie numérique génère, alors que la composition sonore lie étroitement les bruits d’activités humaines à celles des animaux et des conditions atmosphériques du territoire. L’ensemble propose de nouvelles expériences sensorielles, mnémoniques et affectives, où sons et images se fondent ou se démarquent en fonction du niveau d’attention de l’écoute.

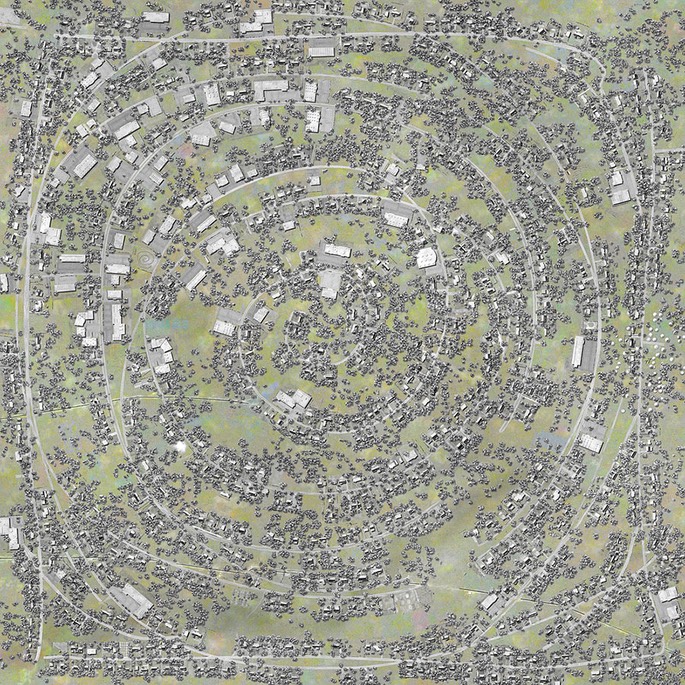

Dans cette série, Ross Racine compose des vues aériennes de banlieues fictives et des plans d’ensembles résidentiels soulignant le rôle de l’ordinateur comme outil de planification urbaine. Ses compositions, dessinées et retravaillées à main levée à l’aide d’une tablette graphique, ne comportent aucune photographie ni image numérisée. Centrées sur la relation entre l’organisation du territoire et l’expérience vécue sur le terrain, elles engagent une réflexion sur l’apparente rationalité de l’urbanisme et du design urbain, tout en exposant les contradictions et les conflits qui se cachent sous sa surface. L’évolution des outils technologiques a facilité la conception et la planification rapide de secteurs résidentiels et commerciaux, implantés et construits par des promoteurs souvent en quelques mois. Somme toute abstraite, cette mise en forme urbanistique encourage une augmentation rapide de l’étalement urbain, avec ses tracés plutôt calqués sur une fluidité des déplacements motorisés et déconnectés de l’échelle humaine. Comme l’illustre Ross Racine de manière ludique, ces aménagements urbanistiques visibles à vol d’oiseau demeurent imperceptibles, voire parfois anxiogènes, pour les citoyennes et les citoyens. En banlieue, d’importants lotissements sont ainsi créés dans l’ignorance de la réalité du terrain et de ses cycles naturels, ainsi que des humains et du vivant qui y cohabitent.

Dans cette œuvre évolutive, Reznik porte son attention sur les questions de racines et les traditions associées à la culture de la pomme de terre, espèce végétale compagne des humains en tant qu’aliment de subsistance. Autour de plants de pommes de terre placés dans des bacs de géotextiles, des postes d’écoute diffusent des souvenirs d’enfance et des histoires individuelles ou familiales de Lavalloises et Lavallois, liées à des expériences de déracinement et d’acclimatation. La pomme de terre a une place importante dans la culture et l’économie du pays natal de l’artiste, l’Ukraine, qui occupe la troisième place mondiale de consommation de ce tubercule. Eugenia Reznik fait aujourd’hui de cette culture un point de ralliement autour de racines et de déracinements humains, d’autant plus sensible à cette expérience traumatique dans le contexte actuel. Cultiver la pomme de terre est une façon d’évoquer nos racines, nos traditions, et de les transmettre aux générations suivantes.

La première itération de cette œuvre a bénéficié du soutien financier de la ville de Longueuil.

Dans une démarche de photographie documentaire, réalisée en collaboration avec des scientifiques, Andreas Rutkauskas se penche sur les paysages aux abords des villes de l’intérieur de la Colombie-Britannique marqués par l’incidence de feux de forêt. Avec un appareil à chambre de 4 x 5 po, il effectue des prises de vue sur pellicule qu’il numérise et imprime en grands formats, lesquels donnent une représentation très précise de nombreux détails. Il se livre ainsi à un examen minutieux de ce territoire où la lutte contre les feux de forêt et les opérations de prévention côtoient les traces de dévastation et les signes de régénération causés par ces brasiers.

Dans notre sélection, une photographie de 2017 intitulée Mount Eneas Wildfire, Remnants of the 2003 Okanagan Mountain Fire (left), montre un feu en activité et les séquelles d’un incendie dévastateur datant de 2003, alors qu’un autre cliché daté de 2020, Regeneration of the 2003 Okanagan Mountain Park Fire atteste de la régénération du même territoire quelques années plus tard. Andreas Rutkauskas analyse avec un certain recul la situation sur le terrain et souligne la nécessité de repenser la cohabitation avec le feu. Ses réflexions peuvent servir d’exemples pour reconsidérer la gestion des risques d’inondation pesant sur les banlieues et les agglomérations urbaines de l’Est du Canada.

Présentée pendant toute la durée de la Triennale Banlieue ! à la Maison des arts de Laval, à Éco-Nature – Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, au Centre de la nature, au Théâtre du bout de l’île et, de façon ponctuelle, aux parcs Henri-Dunant, des Coccinelles et Chopin.

L’œuvre Pulsations consiste en une installation sonore au cœur d’un arbre. Les spectateurs et spectatrices peuvent l’entendre et la ressentir corporellement en enlaçant le tronc ou en y collant l’oreille. Tout le corps de l’arbre transmet alors un son vibratoire rappelant la pulsation cardiaque qui s’entend et se ressent seulement dans une étroite proximité. Le rythme sourd constant transmet alors une expérience sensible, organique et apaisante, un microcosme en écho aux bienfaits avérés sur la santé humaine que procure une marche en forêt ou la présence de boisés urbains. Outre cet apport indéniable pour les individus, la présence d’arbres constitue une richesse écosystémique pour l’ensemble de la collectivité. Elle atténue le ruissellement et l’érosion des sols lors de fortes pluies; offre un apport non négligeable en oxygène: filtre les poussières et les particules en suspension; projette une ombre rafraîchissante; et procure un milieu de vie favorable à la biodiversité. Plusieurs menaces pèsent toutefois sur les forêts urbaines et leur canopée, notamment la répartition et le nombre limités d’arbres; le choix inapproprié d’espèces selon les contextes; la prolifération de maladies et d’insectes ravageurs; les dommages affectant leur croissance; les changements climatiques; et la minéralisation du cadre urbain.

Réalisé dans le cadre d’un appel à projets du Centre d’archives de Laval lancé en 2018, ce court métrage de Lisa Sfriso revisite l’histoire des berges de la rivière des Mille-Îles à l’époque où celle-ci et ses rives étaient un lieu prisé de villégiature.La cinéaste a utilisé des documents inédits du Fonds d’archives du Club nautique des Mille-Îles, notamment de courts films reliés aux parades qui se sont déroulées sur la rivière des Mille-Îles, chaque été de 1945 à 1960. Ces archives filmées sur pellicule 16 mm lui ont permis de faire revivre cette époque flamboyante, marquée d’une certaine insouciance quant à la qualité, à l’accessibilité et à la pérennité de ces lieux naturels.

Devant la caméra, les récits des frères Jacques et Pierre Laplante nous font découvrir leur père, Lionel Laplante, cofondateur du Club nautique des Mille-Îles. À leurs histoires s’ajoutent les souvenirs de Claude Latour, le fils de Jean-Paul Latour, secrétaire du Club, et de Louis H. Bélanger, un estivant de Sainte-Rose marqué par les parades annuelles du Club nautique. Images d’archives à l’appui, ils racontent les travaux effectués pour creuser et élargir la rivière, entrepris à l’époque par le Club, et relatent les démarches auprès des élus pour faire accepter leur projet. Entre 1947 et 1954, le Club nautique des Mille-Îles a obtenu des subventions lui permettant de creuser la rivière et ainsi d’en améliorer la navigabilité, en créant un parcours de près de vingt kilomètres pour les amoureux de nautisme.

Dans le contexte actuel, les images des baigneurs dans la rivière des Mille-Îles et la facilité d’accès à ce plan d’eau étonnent. La surprise, étant donné la situation qui prévaut aujourd’hui, suscite une réflexion sur l’état actuel des berges, leur accessibilité, leur pérennité et la santé de cet écosystème.